팬텀 스레드 (2017)

두번째로 재감상한 영화. 전형적인 늙고 괴팍한 남성 예술가와 그에게 순종하는 여성 뮤즈라는 빻은 설정의 영화지만 작중 알마가 레이놀즈를 순순히 따르지 않는다는 점이 무척 큰 매력으로 작용사다.

사랑하는 사람 간의 관계에 대해 많은 생각을 하게끔 한다는 점에서도 좋은 영화다. 보면서 레이놀즈가 아빠랑 내 성격을 좀 더 극단적으로 표현한 인물 같다는 생각이 들어서 엄마에게도 이 영화를 보여줬는데 역시나 내 예상대로 엄청난 공감과 호응을 얻었다. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 다 보고 나서 한동안 나처럼 스스로를 옭아매면서 사는 사람은 결국 사랑하는 사람을 갉아먹는 대가로 상대가 건네는 독버섯을 순순히 먹어야만 사랑을 오래 지속시킬 수 있는 것인가 의문을 품었는데.... 며칠을 생각해본 끝에 저러고 내 일부를 상대에게 억지로 적응시켜 가느니 혼자 살고 말겠다는 결론을 내렸다.

바르다가 사랑한 얼굴들 (2017)

사실 '5시부터 7시까지의 클레오'를 재밌게 보진 않았는데... (연출이나 심리 묘사는 뛰어나다고 느꼈지만 고전 프랑스 영화가 으레 그렇듯이 무척 졸렸다) 이 다큐를 본 뒤에는 바르다의 팬이 되었다. 세상은 아직 아름답고 여전히 타인을 따뜻하게 감싸안을 사람들이 존재한다는 믿음을 다시금 품게끔 만든 영화였다. 방학 중에 바르다 영화도 열심히 찾아보고 시간 되면 이번에 개봉한 아녜스가 말하는 바르다도 꼭 봐야지.

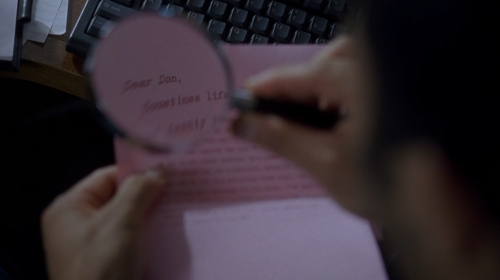

브로큰 플라워 (2005)

짐 자무쉬 진짜 좋다 어쩜 이렇게 사운드트랙도 잘 뽑고 분위기도 권태롭게 잘 뽑는건지... 미국판 메밀꽃 필 무렵 비스무리하게 결말이 날 줄로만 알고 있었는데 너무 뜻밖의 결말 때문에 학교 시청각실에서 한참을 벙쪄 있었다. 그 결말 덕분에 식상하게 끝나지 않아서 좋긴 했지만. ㅋㅋㅋㅋㅋ 잔잔한 영화라고 해서 본 다음에 소확행이나 거두기를 기대하고 봐선 절대 안 되고 인간관계가 얼마나 허탈한 건지, 인생은 얼마나 보잘것없게 특별한 순간들로 이루어져 있는지를 느끼고 싶을 때 보면 딱일 것 같다. 주인공의 전 여자친구들이 모두 분홍색과 금발로 연결된다는 점도 보는 내내 흥미로웠다.

"Well, the past is gone, I know that. The future isn't here yet, whatever it's going to be. So, all there is, is this. The present."

이 한마디로 인생에 대한 의문점이 한방에 정리된다.

폭풍의 언덕 (2011)

100% 히스클리프의 시점에서 상황을 보게 된다. 그래서 영화 평이 썩 시원찮았음에도 히스클리프의 시각에서 캐시를 바라볼 수 있었기에 만족했다... ㅎ...ㅎㅎ.... 히스클리프가 까무잡잡하다는 설정을 고려해 아예 흑인 배우가 해당 역을 연기한 점이 독특했다. (내 생각에 히스클리프가 백인이 아니었다면 흑인보다는 인도계 사람의 모습이 아니었을까 싶지만)

다른 영화는 보지 않아서 모르겠지만 원작에서 느껴지는 캐시와 히스클리프 간의 그 집착 쩔고 폭풍같은 관계도 날것 그대로 보여준다는 생각이 들었다. 다만 막판 갈수록 영화의 고요함에는 서서히 물려가고 긴장감도 떨어졌던 게 아쉬웠다.

가장 따뜻한 색, 블루 (2013)

중후반부부터는 이야기가 만화 원작과는 다른 노선으로 나아가는데 원작의 지극히 신파적인 요소를 덤덤한 성장기로 적절하게 바꿨다. 만화와는 다른 노선으로 이야기가 전개되는 것으로 그쳤다면 좋았겠지만... 숱하게 나오는 자극적인 장면들은 보면서 과연 그 장면들이 그렇게나 자주 등장할 필요가 있을까 싶은 생각이 들었다. 이야기 전개에 필요하다기보다는 남성 감독이 여성과 여성간의 사랑이란... 이런 거지요...ㅎㅎ.... 하면서 관음하는 느낌이 강했달까. 영화 제작 과정에서 배우 및 스태프들의 착취 논란이 있었다는 사실을 알게 된 뒤로는 그런 장면들이 더더욱 불편하게 느껴졌다.

기생충 (2019)

진짜 기생충이 내게 있는 에너지를 다 빨아먹는 것만 같은 영화였다. 봉준호 감독의 영화들 전반에 깔린 분위기에서 매번 약자층과 기득권층 모두를 관망하면서 조소하는 듯한 느낌을 강하게 받곤 했기 때문에 별로 좋아하지 않는데, 이 영화의 경우엔 역시나 지극히 불쾌하면서도 한편으로는 반지하 집과 대저택을 대비하는 연출이나 악의 없이 남에게 상처 주는 금수저들 특징을 무척 잘 잡아내서 놀라웠다. 이것 외에는 보고 난 뒤의 기분이 너무x10000000 나빠서 다시 생각하는 것만으로도 머리가 지끈거리므로 더 이상의 얘기는 덧붙이지 않겠다...

토이 스토리 4 (2019)

일단 첫 장면에서 앤디가 자라서 보니에게 장난감을 물려주는 장면에서부터 갑자기 고등학교 때 아는 분 집에 물려준 장난감들이 생각나서 펑펑 울었다. (막 너희는 딱 좋은 시절만 보고 가서 그 이후로는 몰랐겠지만 난 나름대로 그 이후에 닥친 힘든 시간을 잘 견뎌냈고 지금은 잘 살고 있어!! 이러면서 혼자 장난감들한테 교신보내곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ....)

3편의 마무리를 무척 좋아했기에 몇년 전 4편 제작이 확정되었다고 했을 땐 박수칠 때 떠나지 못하는 게 아닌가 싶어 불만이 무척 컸지만 내 예상과는 반대로 시리즈를 깔끔하게 마무리 지은 것 같다. 내가 아주 꼬꼬마였을 적에도 '수동적인 여자 캐릭터'로 느껴졌던 보가 주체적으로 등장한 것도 마음에 들었고, 인형들이 변화의 순간에 몸을 사리지 않고 자신이 가장 행복할 수 있는 삶을 선택하는 것도 무척 좋았다. 만시 불안에 시달리고 변화를 두려워하는 나에게 무척 힘이 되는 영화였다.

아니마 (2019)

뮤비 같은 거 진짜 못 보는 편인데 (항상 영화처럼 확실하게 1시간 넘는 영상물이 아니면 집중을 못함) 이건 보면 볼수록 내 아침 등굣길을 보는 것 같아서 끝까지 몰입하고 봤다. 특히나 지하철 에스컬레이터 나올 때 저건 누가봐도 이대역 개복치 에스컬레이터 아니냐곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 한참 웃었음...

'영화' 카테고리의 다른 글

| Letterboxd Stats (0) | 2020.03.20 |

|---|---|

| 2019. 08 영화 (0) | 2019.08.27 |

| 2019. 3월의 영화 (0) | 2019.04.06 |

| 20세기 여인들 (20th Century Women, 2016) (0) | 2019.02.17 |

| 카이로의 붉은 장미 (The Purple Rose of Cairo, 1985) (0) | 2018.12.17 |